Il telefono che uso da 10 anni (15.000 sms inviati, 35.000 ricevuti, oltre 500 nomi in agenda) era già superato quando l’ho comprato. Prima ho avuto un Motorola usato, di quelli grossi come un walkie-talkie, che non è durato tanto.

Non saprei dire di preciso quando ho cominciato a diventare un consumatore di retroguardia, una volta anch’io ero un giovane all’avanguardia in fatto di tecnologia, abbigliamento, mobilità, mode culturali…

Forse è successo ai tempi dell’università, andando fuori corso, sì, è stato allora; o forse c’entra anche il crollo del comunismo, e la conseguente modulazione dell’imprinting anti-capitalista in rifiuto dell’omologazione consumista.

Non si tratta di una forma di integralismo, ma di resistenza passiva: essere alla retroguardia non significa essere fuori dal proprio tempo, ma arrivare per ultimi, adottare l’usanza comune quando è generalizzata, quasi per deriva, una resa al prodotto inevitabile, mentre chi è all’avanguardia è già due gradini oltre.

Il ciclo dei consumi, come quello della moda, prevede una nicchia di innovatori, cui segue la massa, e infine la nicchia della retroguardia.

Ora che quasi tutti hanno lo smartphone o l’iphone, anche noi della vecchia guardia, uno ad uno, ci arrenderemo all’usanza diffusa, e verremo normalizzati.

A un certo punto sei obbligato, e devi cedere: da mesi la Vodafone mi manda messaggi intimidatori: sappiamo tutto, solo per te il nuovo Galaxy gratis, cosa aspetti! Che domande! Aspettavo il decennale!

Nel frattempo, in condizione di handicap tecnologico, noi retrogradi in questi 10 anni abbiamo potuto osservare come è cambiata la vita dei nostri simili, e arrivare consapevoli, preparati al cambio di vita: perchè è indubbio che l’innovazione tecnologica ti cambia la vita, e non sempre in meglio, come tutti prima o poi abbiamo potuto sperimentare.

Il mezzo è il messaggio, anche in questo caso: in un mondo dove tutti sono sempre reperibili e responsive, messaggi non in linea con il mezzo, come “please rispondimi su sms” “sarò off line fino a domani mattina” “mandami la foto via mail” “vediamoci martedì senza ulteriore avviso” vengono sempre ignorati dall’utente umano che ormai è tutt’uno con il mezzo.

Il mito delle reperibilità, iniziato con il cercapersone, oggi è una realtà totalizzante.

Nell’arco di questo decennio siamo cambiati. Poter mandare parole sempre a chiunque in ogni luogo ci ha fatto perdere il valore della parola data, e precipitare nello stress degli appuntamenti elastici (“chiamami quando parti, chiamami quando arrivi”).

Eravamo esseri umani, con 5 sensi e 1 anima, e siamo diventati periferiche di un’intelligenza artificiale eterea, fatta di programmi, server e memorie che stanno tra le nuvole, proprio come la forma suprema d’intelligenza che programmiamo da millenni: Dio.

Eppure, nonostante sia (o appaia) sempre più accelerato, alla fine il nostro tempo ha sempre la stessa unità di misura e di senso: il decennio

Noi viviamo le nostre vite misurandoci sul decennio.

Pensiamo a noi stessi, a “come eravamo” a 20 anni, a 30 anni, a 40 anni. Gli stessi oggetti d’uso quotidiani, prima del consumismo, duravano un decenni, e accompagnandoci segnavano il nostro tempo.

Non solo la storia personale, ma anche la storia collettiva, la grande storia, è scritta sui decenni: basta dire gli anni 20, gli anni 30, gli anni 40 ed ecco le avanguardie, i totalitarismi, la guerra mondiale, poi gli anni, 50, 60, 70, 80, il boom economico, la dolce vita, gli anni di piombo e il made in Italy.

Il fatto è questo: 10 anni sono un pezzo di storia, e oggi né i nostri oggetti-feticcio, né le tendenze culturali arrivano a durare un decennio, a maturare.

Il decennio è un tempo-prova, un “periodo”, un principio cognitivo.

Tutti ricordiamo che a un certo punto nei libri di storia, al liceo, c’era un capitolo della storia d’Italia intitolato “il decennio preparatorio”, che racconta come si siano gettate le basi dell’Unità d’Italia tra le sommosse del 48 e la spedizione dei Mille del 1861.

Quel primo tratto di storia d’Italia, quel lungo decennio di anteprima all’impresa dei Mille, costituisce una metafora perfetta, nel suo sviluppo non lineare, ma circolare, di quelle “micro-storie d’italia” che saranno le imprese del made in Italy: un’idea/sentimento d’innesco, il contagio/condivisione, quindi la fase difficile, l’epoca in cui l’idea deve diventare grande, superare l’infanzia, fare presa nella realtà, resistere alla tipica dinamica di caduta dell’entusiasmo in corrispondenza della costruzione del consenso…

Se supera il decennio preparatorio, un’idea, un prodotto, un’azienda diventa adulta.

Ma la mortalità infantile del made in italy è sempre stata altissima. E anche nelle nostre vite private, spesso viviamo progetti di vita che non arrivano al decennio, in amore, nel lavoro, e poi ricominciamo. Cambiamo telefono, e cominciamo un nuovo gioco. Siamo eterni bambini, noi italiani.

Ma ci dimentichiamo della mission più importante dell’essere bambini: dire la verità, avere l’incoscienza di gridare che “il re è nudo”.

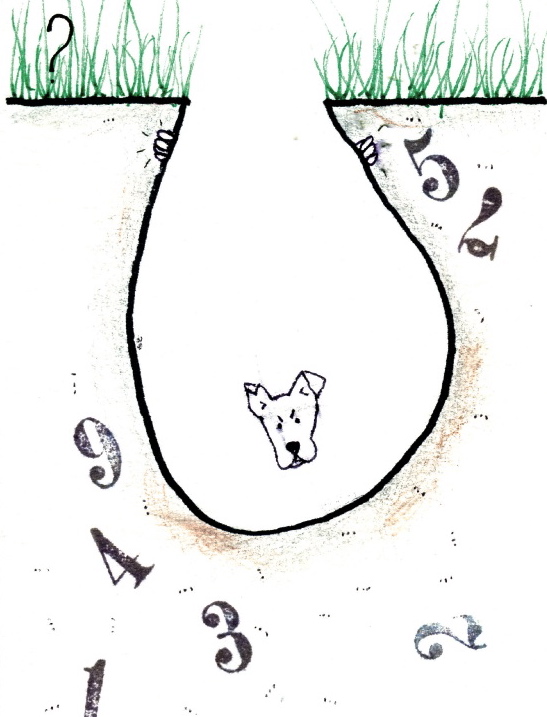

Photo: il mio telefono. Infilato nel Nokia: “faccine” by J.Gandossi, che ora uso come agenda-memo, col n. di tel. sul retro, dopo aver appurato che più della metà dei 500 n. in agenda… non so più chi siano!)